目次1

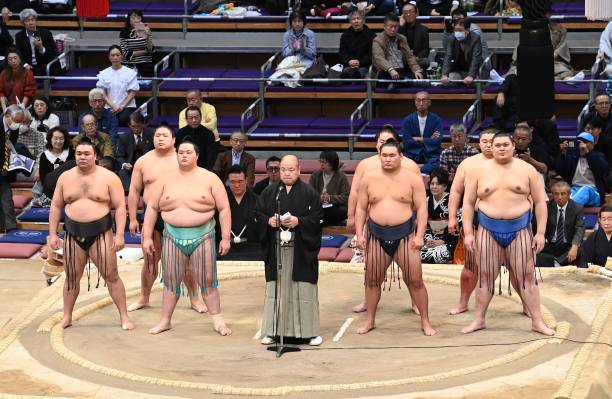

大相撲は日本の伝統的な格闘技であり、その起源は古代にまで遡ります。特に前相撲と呼ばれる形式は、大相撲における技術や儀式の重要な一部とされています。前相撲は、土俵の中央での対戦前に行われる儀式的な取り組みであり、技術の披露や精神の鍛錬が求められます。この仕組みは相撲界において特有の文化を育み、相撲取りにとっても、精神的な準備が整う重要なステップと見なされています。

目次2

大相撲の歴史は数世紀にわたり、戦国時代から江戸時代にかけて多くの変遷を遂げてきました。前相撲は、江戸時代には現在のような形に整えられ、相撲取りの技術や体力を競う重要な舞台となりました。この時期、相撲は単なる娯楽ではなく、天皇や大名などの特権階級の人々の前で行われる重要な儀式でもありました。前相撲においては、各力士がその名を刻むことで、名声を築くための第一歩を踏み出すのです。

目次3

技術面において、前相撲ではさまざまな技が披露されます。力士たちは、相手を土俵に押し出すための力技や巧みな足さばき、さらにはしなやかな動きを駆使します。この段階での取り組みは、力士の力量のみならず、戦略やタイミングも重要な要素です。対戦相手の動きを見極め、瞬時に反応する能力が求められ、これが大相撲の魅力の一部となっています。

目次4

もともと、前相撲は地方でも行われていた伝統的な祭りの舞台でもありました。このため、地域独自のスタイルや技術が発展し、それぞれの相撲の文化が育まれました。たとえば、関西と関東では技術のアプローチがやや異なるため、そこで培われたスタイルの違いが見られます。前相撲は地方色が強く、観客にとっても親しみのあるイベントとしての側面が強いのです。

目次5

現在の大相撲でも、前相撲は重要な役割を果たしています。前相撲は力士がデビューするステージでもあり、若手の力士が技を磨く場として、また伝統を継承する場としても意義があります。力士たちはこの儀式を通じて、先輩たちの技術を学び、自らのスタイルを築いていくのです。大相撲はただのスポーツにとどまらず、文化と技術の融合として、そして未来へと続く伝統の証でもあるのです。